LIFE PHOENIX: risultati preliminari dopo due anni di attività - Life Phoenix

Lo scopo generale del progetto è implementare un modello di governance di eventi da inquinamento, con particolare riferimento ai PMOC e tra questi ai PFAS a catena corta, sviluppando strumenti di gestione trasferibili anche ad altri contesti geografici caratterizzati da episodi di contaminazione simili e proponendo strategie di mitigazione basate su tecnologie innovative.

Il primo obiettivo raggiunto è stato il perfezionamento delle metodiche analitiche disponibili in letteratura per i PFAS. In generale, i metodi adottati per l’analisi di questi composti prevedono che la fase di estrazione dalla matrice e dell’eventuale purificazione siano seguite dalla quantificazione tramite cromatografia liquida accoppiata a spettrometria di massa (LC-MS).

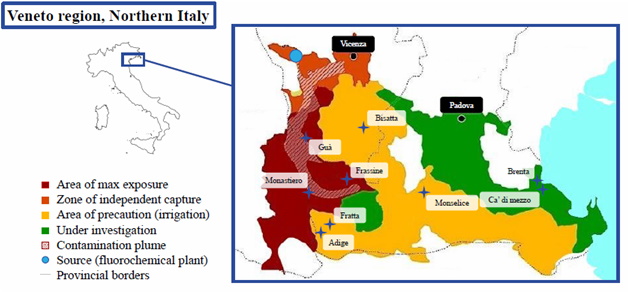

Dai risultati del primo anno di campionamento è emerso che nell’acqua irrigua prelevata le concentrazioni di PFAS, espresse come somma di tutti i composti considerati, erano comprese tra 0,03 e 0,78 µg L-1 (mediana =0,11 µg L-1). I livelli registrati nel suolo erano invece inclusi tra 0,15 e 9,20 ng g-1 di peso secco (mediana = 0,54 ps) mentre i valori ritrovati nelle piante si collocavano nell’intervallo da 0,30 a 13,40 ng g-1 di peso fresco (mediana = 2,93 ng g-1 pf).

La situazione descritta sembra suggerire che i vegetali non siano significativamente impattati da PFAS anche se il maggior numero di positività è stato registrato nelle piante provenienti dai siti di campionamento noti per essere quelli maggiormente inquinati, secondo la classificazione effettuata sulla base dell’esposizione dei residenti. Tuttavia, nel corso del primo anno, sono state raccolte per lo più piante non edibili, come la Phragmites australis, quindi la saltuaria presenza di PFAS nei vegetali analizzati non è comunque direttamente riconducibile ad un rischio per la popolazione. Attualmente sono in corso le analisi dei campioni prelevati quest’anno.

Durante il primo anno sono stati inoltre approfonditi i meccanismi di assorbimento delle piante mediante due studi condotti rispettivamente sulla cosiddetta lenticchia d’acqua e sul radicchio. I risultati ottenuti hanno portato alla pubblicazione degli articoli “Evaluation of morphophysiological traits and contaminant accumulation ability in Lemna minor L. treated with increasing perfluorooctanoic acid (PFOA) concentrations under laboratory conditions” (Pietrini et al., 2019) e “Uptake and translocation of perfluoroalkyl acids (PFAA) in red chicory (Cichorium intybus L.) under various treatments with pre-contaminated soil and irrigation water” (Gredelj et al., 2019) sulla rivista scientifica Science of the Total Environment.

Questo sito fa uso di cookie (tecnici e analitici ad essi assimilabili) per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Oltre ai precedenti il presente sito contiene componenti di terze parti (Facebook, Twitter, Google) che utilizzano cookie di profilazione a scopi pubblicitari per i quali e' necessario prestre il consenso. Proseguendo nella navigazione nel sito si accetta l'uso di tutti i cookie di terze parti precedentemente elencati.